重归雨林的红粉佳人:保亭秋海棠

(绝灭 EX;再发现)

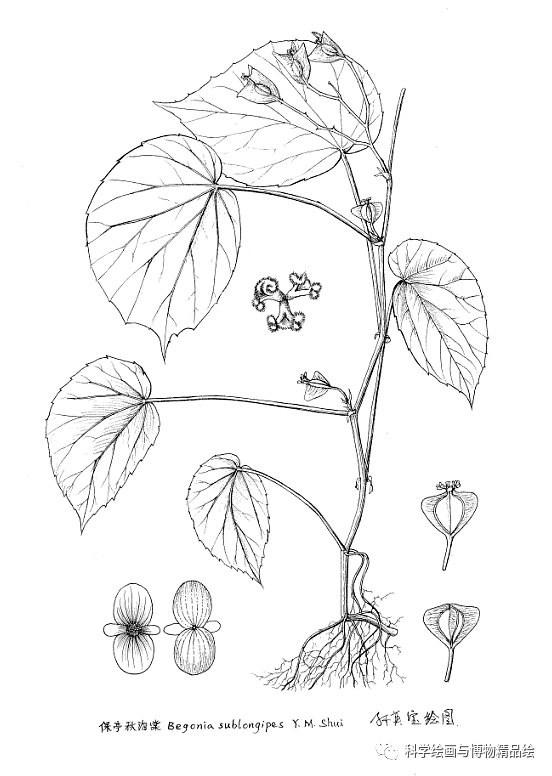

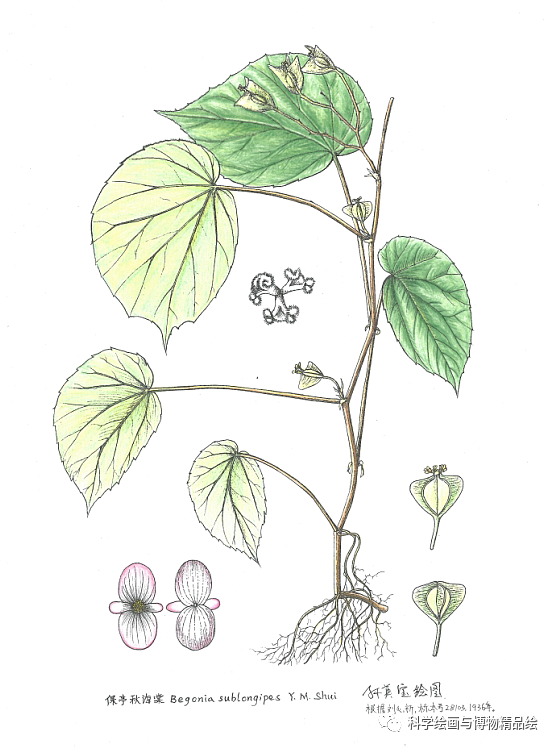

保亭秋海棠 Begonia sublongipes Y. M. Shui

是秋海棠科秋海棠属多年生草本,中国特有种,产于海南保亭县,生长于灌丛下或山谷潮湿处石上,海拔 960 - 1500 米。该种于 2004 年发表,模式标本于 1936 年采自海南保亭。目前,除模式标本外,80 多年以来再无相关采集记录,并且目前模式产地环境毁坏严重,因此 2013 年被《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》评估为绝灭等级(EX)。2015 年该种被重新发现。

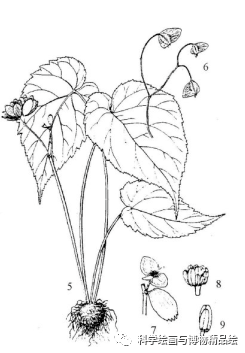

保亭秋海棠 Begonia sublongipes Y. M. Shui

【孙英宝绘图,根据刘心祈,标本号 28103,1936 年】

1.植株,2. 花正面观,3. 花背面观,4.柱头,5. 幼果,6. 果实。

形态特征

根状茎长圆柱状,有残存褐色鳞片和多数纤维状根。叶均基生,有长柄;叶片两侧极不相等,轮廓卵形至宽卵形,先端渐尖,基部两侧极偏,心形至深心形,边缘有大小不等的三角形浅齿,并常有浅裂,裂片三角形,先端急尖,上面褐绿色,密被卷曲或直的稍硬毛,下面淡绿色,叶脉突起,沿脉被卷曲稍长之毛;叶柄密被褐色卷曲长毛;托叶膜质,卵形,先端急尖。花葶有棱,被卷曲毛或近无毛;花淡粉色,通常 4 朵,呈聚伞状;苞片长圆形,先端急尖,幼时边有疏缘毛,老时脱落;雄花:花梗疏被卷曲毛;花被片 4,外面 2 枚长圆形至卵形,先端钝,基部宽楔形,外面疏被毛,内面 2 枚,椭圆形,先端钝,基部楔形,无毛;雄蕊多数,花药长圆形,顶端急尖。蒴果。

发现之旅:从雨林现身到迁地保护

1936年 10 月 26 日,植物采集名家刘心祈进入海南保亭县白马岭,在一片原始密林中发现了几株美丽的秋海棠。那时,在中国南北各地的山林里,秋海棠十分常见,它们常常镶嵌在山岩石缝里,铺开盾牌一样的叶子,开出标志性的粉红花。然而,刘心祈眼前的秋海棠却与众不同:它的叶片有修长的叶柄,把叶片高高挑起,显得格外优雅轻盈。花型也颇为特殊,是他之前没见过的秋海棠类植物。因一时无法准确鉴定,刘心祈采集了标本,留待后人研究。

税玉民教授像(引自网络)

半个世纪后,中国科学院昆明植物研究所研究员税玉民发现了这份珍贵的标本,经过仔细研究,将其正式发表命名为一个秋海棠属新物种——保亭秋海棠。因其叶柄修长,又名长柄秋海棠。然而,尽管植物学家们多次寻找,却再无人发现保亭秋海棠,2013 年,《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》将其列为绝灭等级。近年来,虽一直有发现保亭秋海棠的传闻,但一直查无实证。直到 2015 年,税玉民等人再次发文,记录考察人员进入海南琼海市会山省级自然保护区,搜索一片已经受到人为干扰的热带次生季雨林边缘,在一片只有 3000 平方米的狭窄谷地,发现了 16 株成年的保亭秋海棠。考察人员拍摄了清晰的照片,此后还进行了少量移栽保护。人工栽培的保亭秋海棠萌发新芽,展开新叶,叶色柔绿中掺杂着粉白色彩晕,极为娇艳可人。

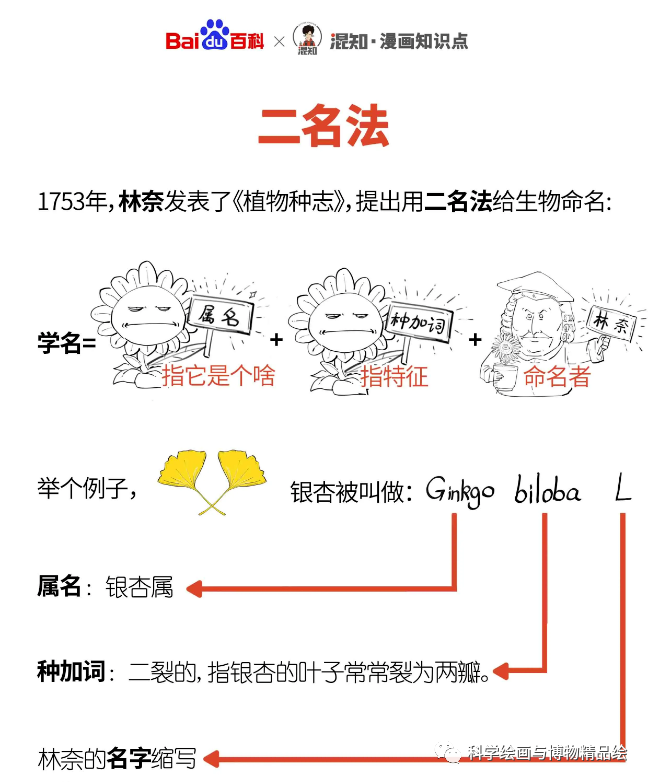

研究名人:秋海棠属命名人林奈

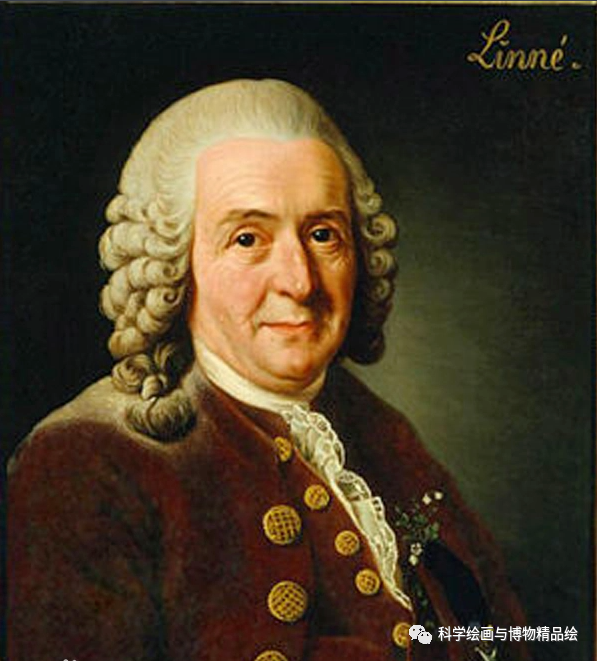

卡尔·冯·林奈像(引自网络)

(Carl von Linné,1707-5-23 - 1778- 1-10 )

瑞典生物学家,也是植物分类学的鼻祖。林奈出生于瑞典的一户农家,其父亲尼尔斯·林奈热爱自然,在一个牧师庭院里开辟了园圃并逐渐增加植物种类,直至成为当时瑞典种类最丰富的园圃之一。小林奈在其中度过了童年和少年时光,在心里埋下了热爱生物学的种子。 1727 年,林奈进入大学学习医学,凭借渊博的博物学知识,大三时就被任命为学校植物学讲师。大学毕业后,瑞典皇家学会就指定他前往拉普兰德进行植物考察。

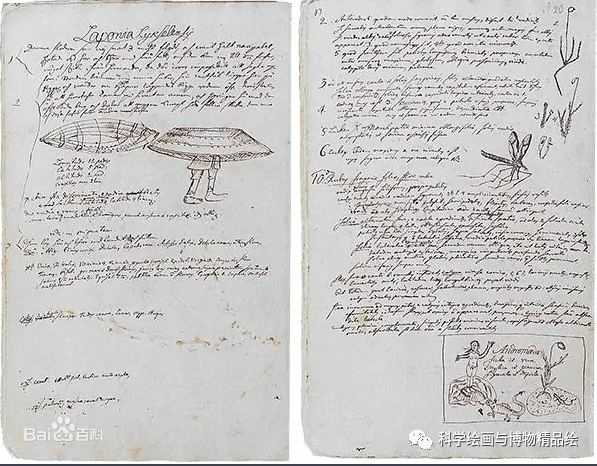

林奈手稿(引自百度)

1735 年,林奈在荷兰拿到医学博士学位,并迅速在荷兰成为颇负盛名的植物学家。阿姆斯特丹市长格里弗尔德委托他担任大型植物园的主管,在此期间,林奈出版了划时代的名作《自然系统》(Systema Naturae),之后数年间,林奈又相继出版了一系列植物学名作,如《植物学基础》《植物学书目》《植物属志》《瑞典北部植物志》《植物学评论》《性别分类法》《植物之纲》等。

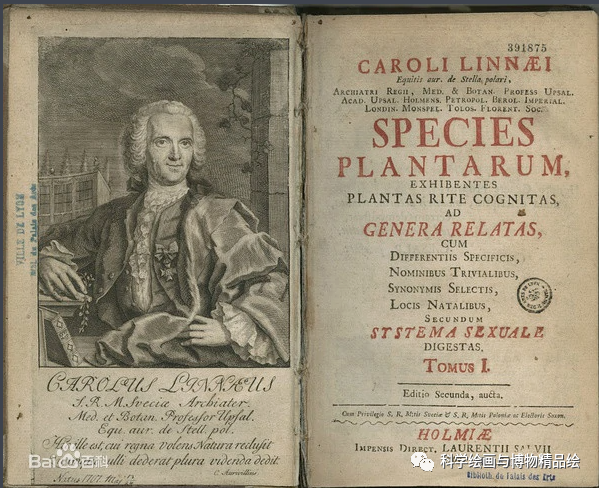

《植物种志》引自百度

1738年,林奈回到瑞典,开设了自己的诊所,凭借精湛的医术,迅速获得了成功,也由此结交了大批社会名流。1739 年瑞典科学院成立,年仅 32 岁的林奈成为第一任院长。他主张瑞典一般学校全部开设自然课程,而老师也必须经过专业考试,这极大地推动了瑞典乃至北欧自然教育的发展。 1753 年,林奈在《植物种志》一书中第一次使用了双名制命名法(简称双名法),用拉丁语对大约 7300 种植物进行了命名。至今,植物学界仍在使用双名法的命名规则,避免了以往各类命名的混乱现象。

在普通人眼里,林奈的一生如同开挂一般,连他自己也觉得不可思议。晚年,他对人笑谈自己的大脑 :“由于我兴致勃勃、全力以赴、顽强地努力奋斗和工作,即使是铁也用坏了。”1776 年,林奈两次中风后瘫痪在床,两年后去世。他以极富开创性的工作,当之无愧地成为“现代植物分类学之父”。

所属类群:美丽而濒危的秋海棠科

保亭秋海棠为秋海棠科植物,本科植物全球共有 1800 种,却只有两个属,即秋海棠属(Begonia)和夏威夷秋海棠属(Hillebrandia),后者是仅有的一种海岛型植物,因此秋海棠属几乎等于整个科。1695年,法国博物学家查尔斯·普鲁米尔(Charles Plumier,1646-4-20 - 1704-11-20)发现了加勒比海岛屿上 6 种秋海棠的相似之处,他想起此前法国植物收藏家迈克尔·贝根(Michel Bégon)给予自己的帮助,便以“Bégon”来命名“秋海棠属”,即“Begonia”。

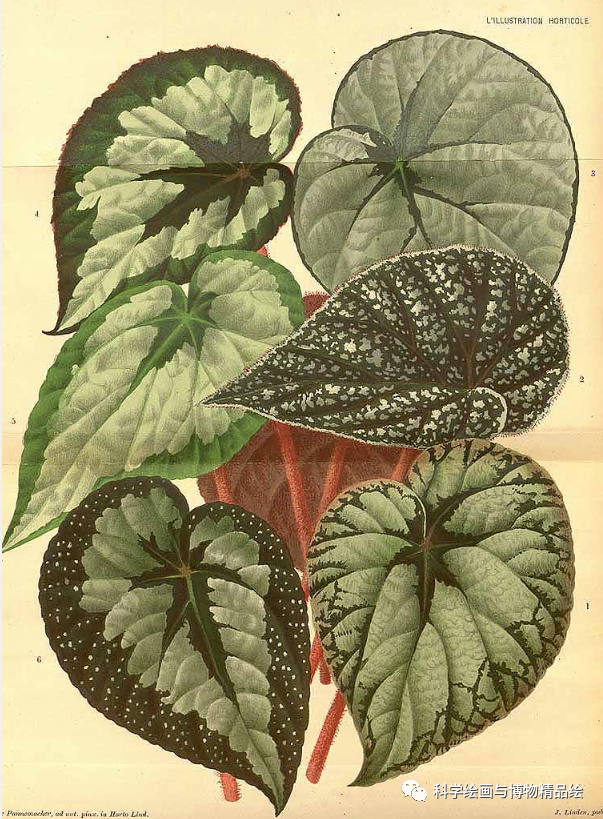

秋海棠属(Begonia)(引自网络)

林奈 1753 年发表《植物种志》,将此6 种合并为 1 种,并定名为 Begonia obliqua L.,为秋海棠属的模式种。中国野生秋海棠属植物资源丰富,主要分布于华南及西南地区,云南、贵州、四川、西藏四省、区的种类尤多。世界自然保护联盟(IUCN)的红色名录中,列有 60 种珍稀秋海棠,其中5种为中国特有种,即昌感秋海棠(Begonia cavaleriei Lévl.)、齿苞秋海棠(Begonia dentatobracteata C. Y. Wu)、海南秋海棠(Begonia hainanensis Chun et F. Chun)、掌叶秋海棠(Begonia hemsleyana Hook. f.)和盾叶秋海棠(Begonia peltatifolia H. L. Li),《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》中列有 49 个秋海棠种类。

齿苞秋海棠 Begonia dentatobracteata (引自网络)

掌叶秋海棠 Begonia hemsleyana (引自陈静藏图)

许多秋海棠物种生长在原始密林中,至今仍有待发现。近年来,中国植物学家陆续发现了 30 多个秋海棠科新种,使本类植物研究成为植物学的热门领域之一。

保亭秋海棠 Begonia sublongipes Y. M. Shui