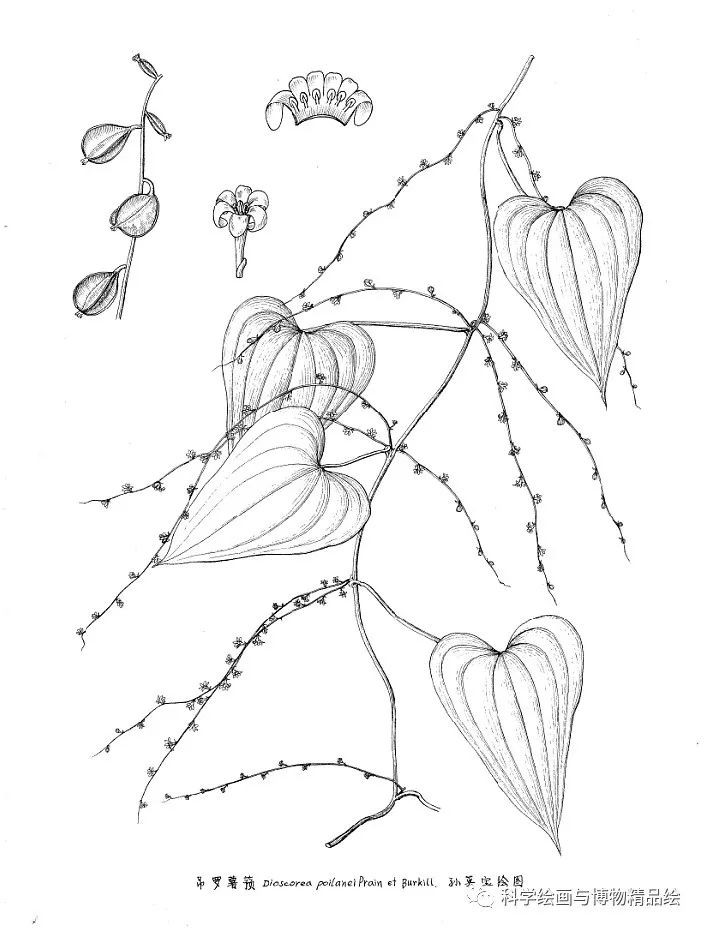

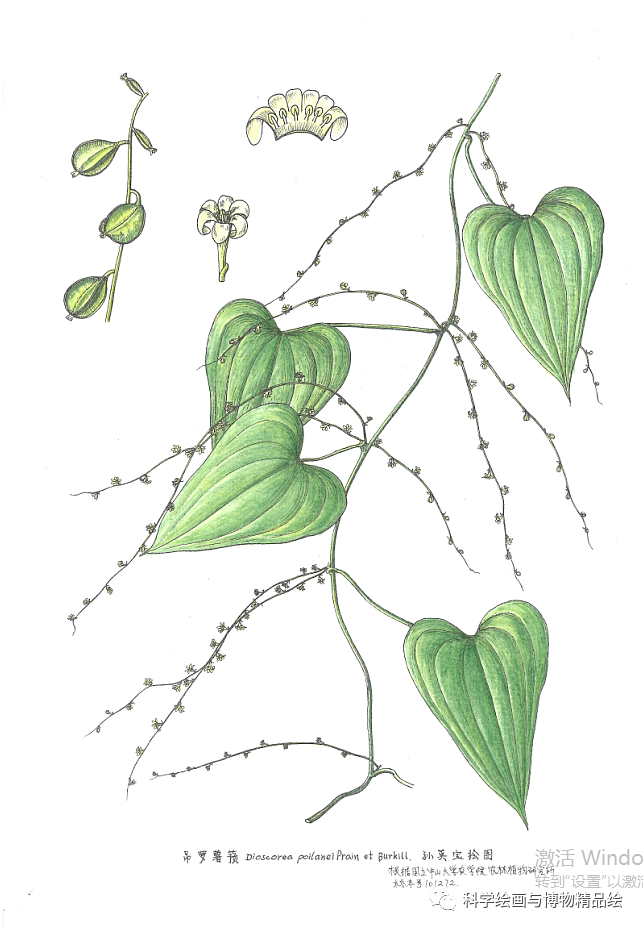

吊罗薯蓣Dioscorea poilanei Prain & Burkill

(地区绝灭RE)

为薯蓣科薯蓣属缠绕草质藤本,产于中国广东、海南,柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国和越南也有分布,生长于海拔200米以下的山沟灌丛中和林边。该种于1933年发表,模式标本于1924年采自越南北部,在中国境内该种仅海南保亭吊罗山有采集记录,最早的标本于1935年采集,在1962年、1964年也均有采集记录。此后近50年,相关专家多次前往原生地寻找均没有发现野外活体,因此2013年被《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》评估为地区绝灭等级(RE)。

吊罗薯蓣 Dioscorea poilanei Prain & Burkill

1. 花枝一段,2.花,3.花冠展开,4.果枝一段。

【孙英宝绘图,根据中国科学院华南植物研究所,标本号 101272】

形态特征

根状茎横生,圆柱形,呈不规则分枝,新鲜时外皮土黄色,干后灰黄色,质硬,除去须根,表面常残留有圆点状须根痕迹。茎左旋,光滑无毛。单叶互生,薄革质,三角状深心形或近三角状箭形,长顶端渐尖,基部裂片圆耳状,两面无毛,网状脉较明显。花单性,雌雄异株。雄花序为总状花序,1~4个聚生于叶腋;雄花有梗,单生或2朵着生,稀疏排列于花序轴上;花被基部联合成管,顶端6裂,裂片长圆形或长圆状卵形,外轮较宽,内轮较狭,反曲;雄蕊6枚,着生于花被管口部。雌花序与雄花序相似。蒴果三棱状,卵圆形,顶端平截,古铜色,有光泽;种子扁圆形,着生于每室中轴中部,成熟时四周有薄膜状翅。

发现之旅:从国外定名到闪现海南

1924 年,法国植物学家欧仁·普瓦兰(Eugène Poilane 1888-3-16~1964-4-30)在越南北部采集到一种精致的攀缘植物 , 其叶片碧绿光滑,呈优雅的心形,攀缘茎有规律地左旋生长,小心翼翼地缠绕着树木。

1933年,著名植物学家大卫·普兰(David Prain,1857-7-11~1944-3-16)与艾萨克·伯基尔(Isaac Henry Burkill,1870-5-18~1965-3-8)共同在邱园《杂文公报》上正式将其发表,定名为Dioscorea poilanei。

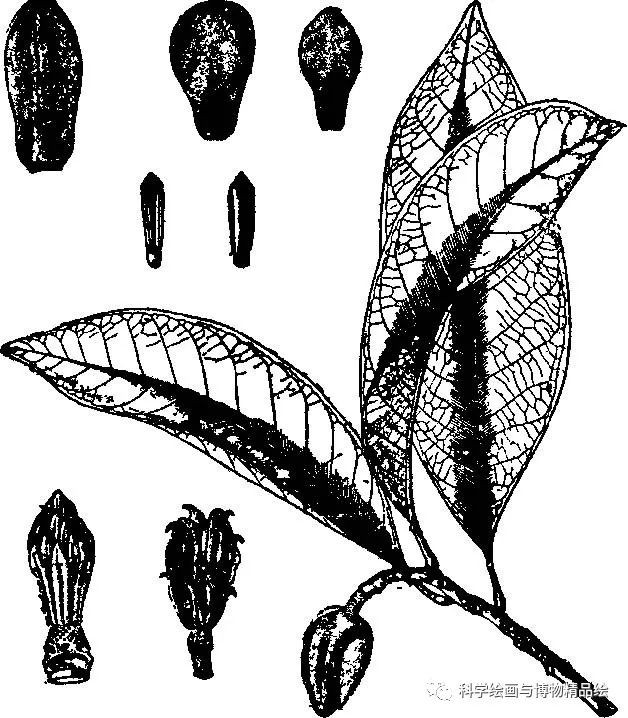

绢毛木兰 Magnolia albosericea

引自《中国高等植物图鉴》

1935年,中国著名植物学家侯宽昭在海南吊罗山也采集到这种植物,故以地名构成其中文学名——吊罗薯蓣。值得一提的是,吊罗山海拔1000米以上保存有6000余公顷较完整的原始热带雨林。其中有闭壳龟、圆鼻巨蜥、眼镜王蛇等保护动物,还有大量古代残遗植物,包括海南特有植物237种,如绢毛木兰、海南木莲、石碌含笑,其中有52种为吊罗山特有种,如粗毛海南远志、海南节节菜、剑叶三宝木等。

吊罗薯蓣在东南亚分布甚广,但在中国仅见于海南吊罗山。1964年,植物学者秦云程再次采集到吊罗薯蓣,此后就再未见其标本记录。2013年《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》评估吊罗薯蓣地区绝灭(RE)。

研究名人:植物学名家侯宽昭

侯宽昭先生像(引自网络)

侯宽昭(1908~1959)是中国吊罗薯蓣的发现者,也是中国最优秀的植物学家之一。1931年,侯宽昭毕业于中山大学,后进入中山大学植物研究所,师从陈焕镛先生。他经常去海南采集植物。当时,海南山区是蚊虫众多、疟疾横行、人迹罕至的荒芜之地,侯宽昭却经常翻山越岭,涉水入林,进入海南腹地的五指山、吊罗山采集植物标本,一去就要历时数月。他在海南的科考工作前后持续了八年之久,采集了 4700 份标本,发现了201个新种及1个新属——驼峰藤属(Merrillanthus)。

驼峰藤 Merrillanthus hainanensis

引自《中国植物志》

侯宽昭制作标本非常认真,首先细心观察植物生长与环境的关系,然后再记录每种植物的生境和用途。侯宽昭对海南岛植物的种类分布了如指掌,尤其擅长茜草科、清风藤科、楝科植物的分类,是研究海南植物的绝对权威之一。

《广州植物志》封面(引自网络)

《中国种子植物科属辞典修订版》封面(引自网络)

长期艰苦的工作环境严重影响了侯宽昭的身体健康,使他饱受高血压和心脏病的折磨。即便如此,他仍于1956年编写出版了中国第一部地方植物志——《广州植物志》。之后又编写了指导人们利用野菜的《救荒植物》。1958年,也就是他去世的前一年,还编写了《中国种子植物科属辞典》,此书在中国农、林、医等诸多领域中发挥了重要作用, 1982 年进行修订,并更名为《中国种子植物科属词典修订版》。

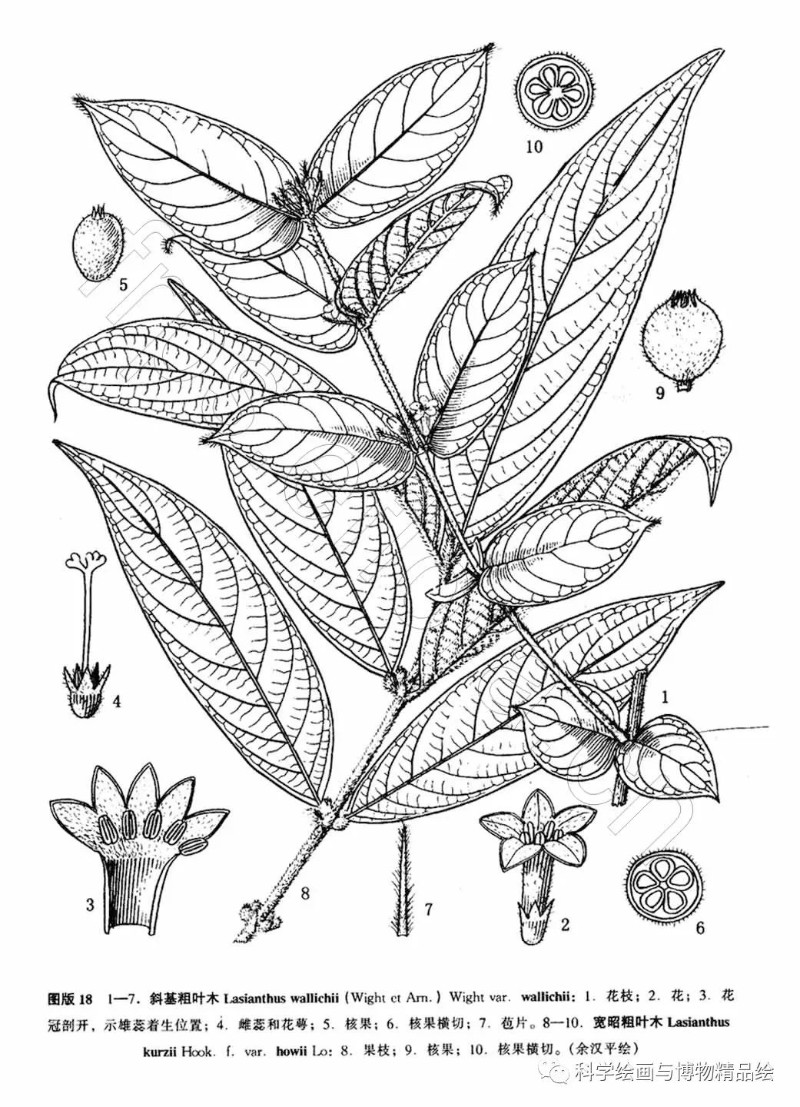

8-10. 宽昭粗叶木 Lasianthus kurzii var. howii

(引自中国植物志)

侯宽昭的许多贡献影响深远,至今仍为人称道。2012年,中国科学院华南植物园研究员王瑞江发现了茜草科植物的一个新属,将其命名为宽昭木属(Foonchewia R. J. Wang),经媒体报道后,许多人由此知道了这位无求于名利、无惧于牺牲的“中国植物猎人”——侯宽昭。

所属类群

用途广泛的薯蓣科植物吊罗薯蓣所在的薯蓣科(Dioscoreaceae)约有9属共650种植物,广布全球热带及温带地区,具有重要的经济价值。中国著名的“怀山药”就是薯蓣科多年生草本植物薯蓣(Dioscorea opposita Turcz.)的块根。此外,甘薯[Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill]、参薯(Dioscorea alata L.)等也广泛种植于热带和亚热带地区,是古老的食用植物。

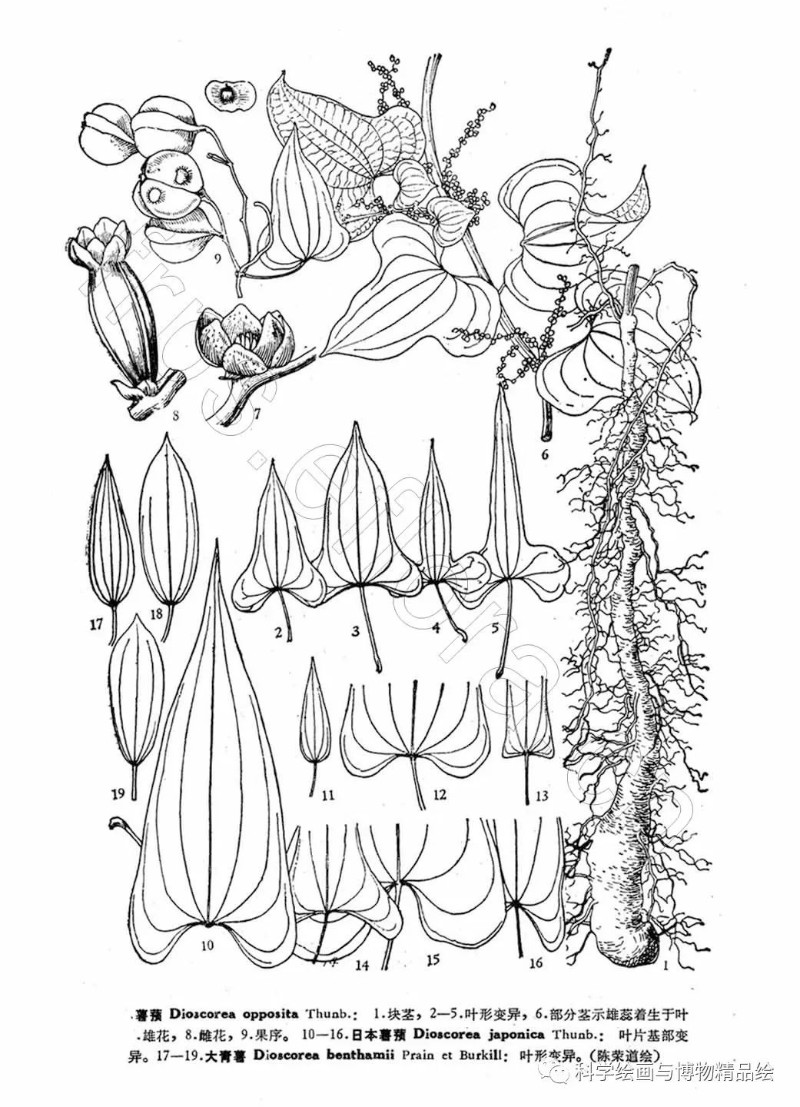

1-9. 薯蓣 Dioscorea opposita (引自《中国植物志》)

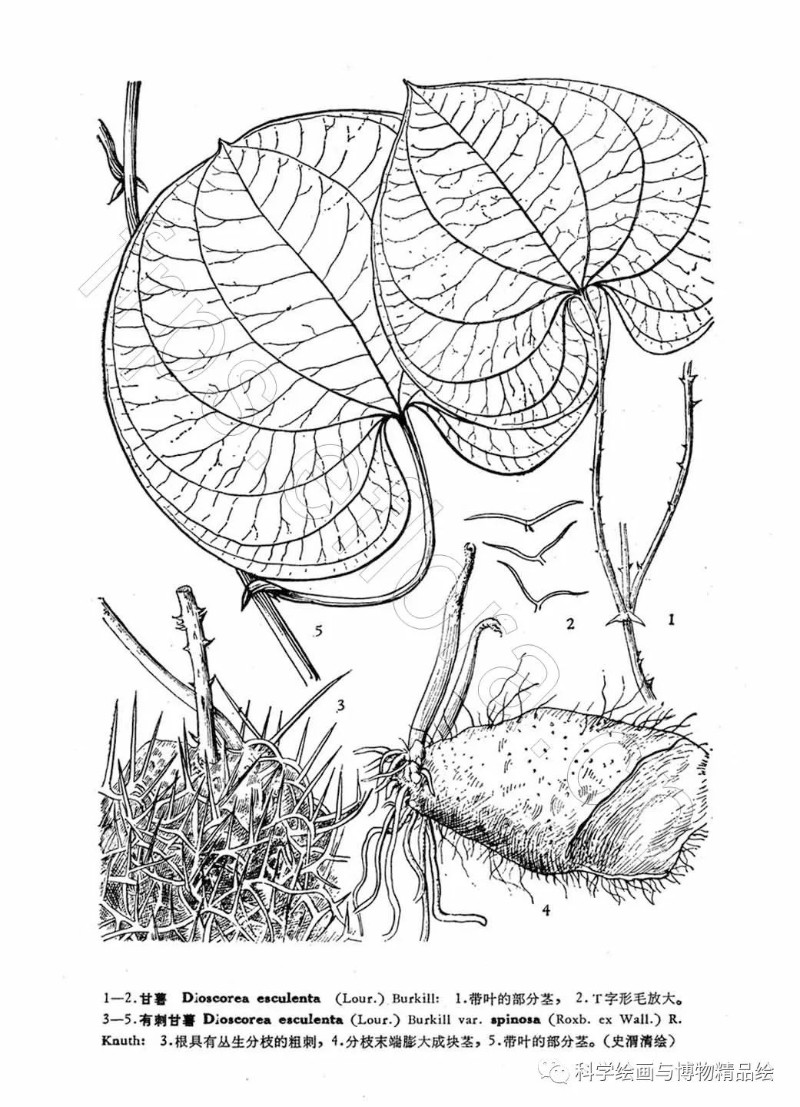

1-2. 甘薯Dioscorea esculenta (引自《中国植物志》)

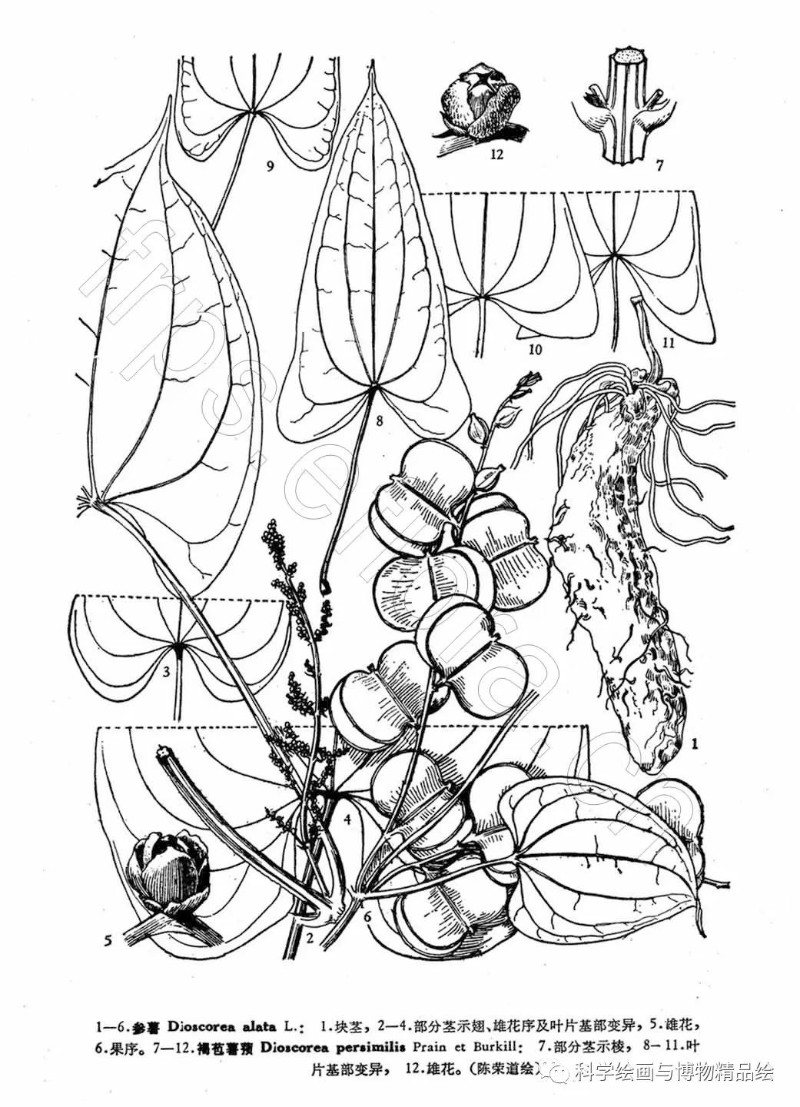

1-6. 参薯Dioscorea alata (引自《中国植物志》)

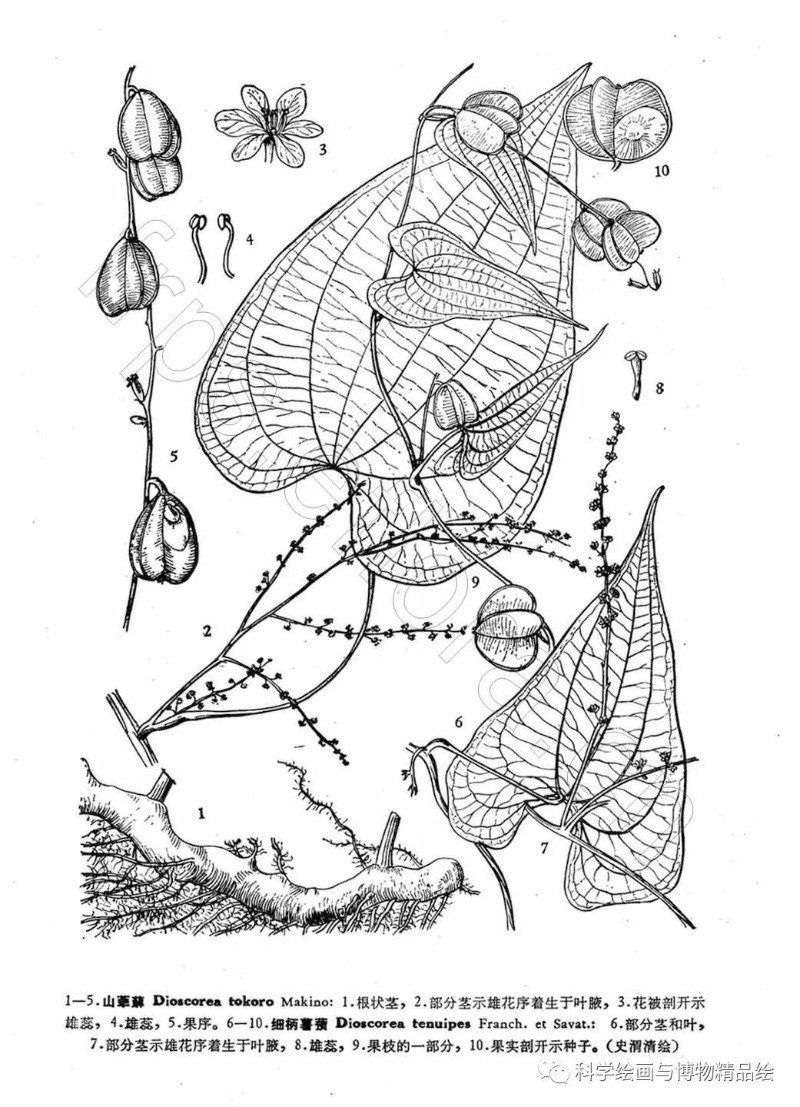

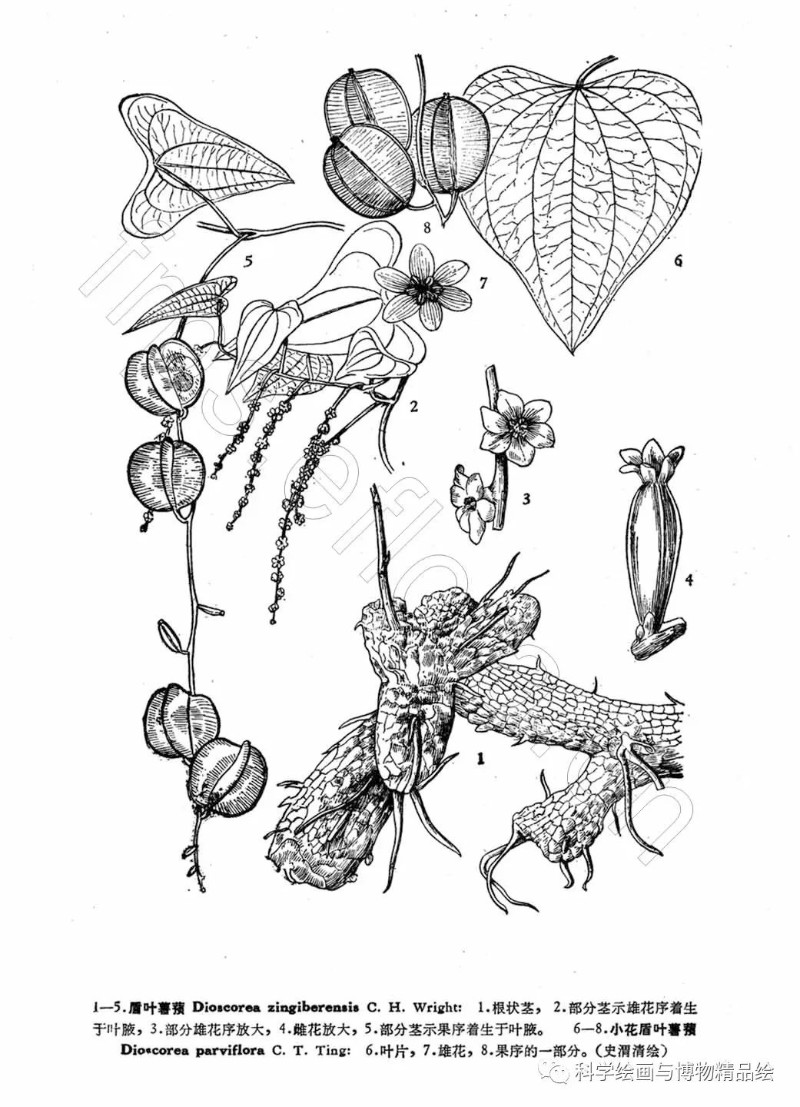

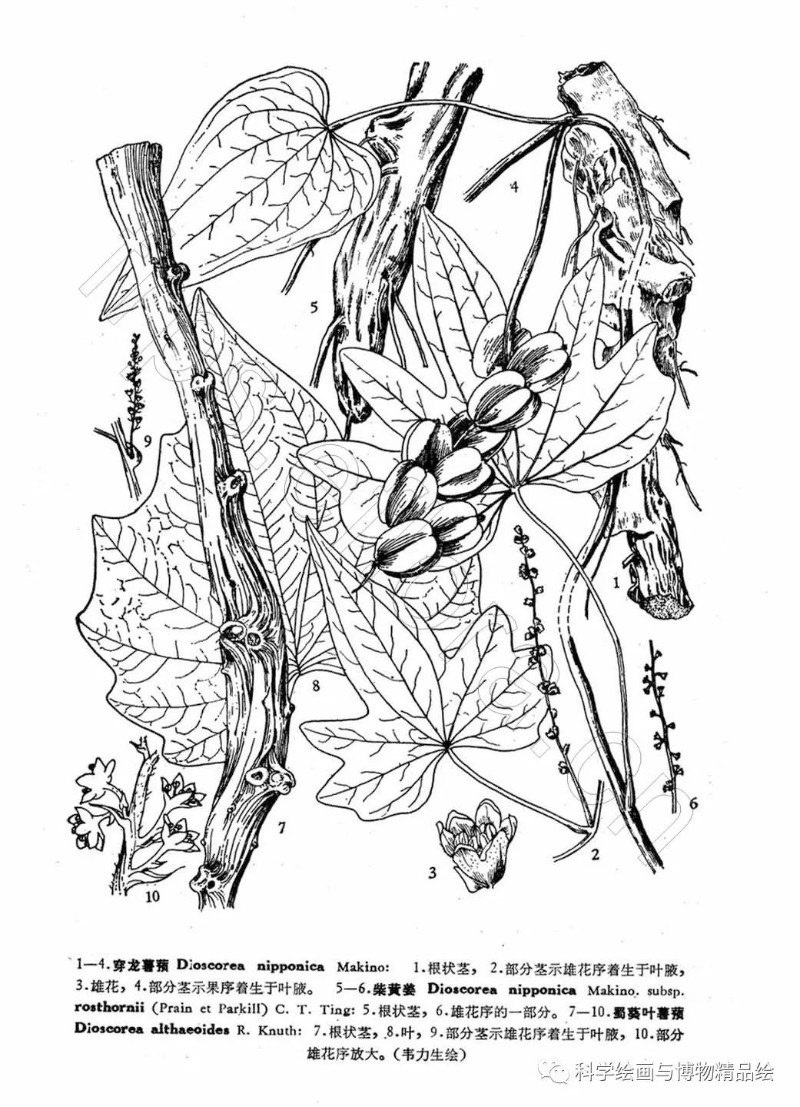

薯蓣科具有重要的药用价值。20世纪30年代,日本学者Tsukamoto从山萆(Dioscorea tokoro Makino)中分离出薯蓣皂苷元,日本植物学家前川文夫(Fumio Maekawa,1908~1984)等用微生物法在其甾核11位引入羟基,使薯蓣皂苷元成为合成甾体激素类药物的重要原料。随后的研究表明,对薯蓣皂苷元甾体环的每一次化学修饰,都能产生一种疗效奇特的甾体药物——薯蓣皂素,成为生产皮质激素、性激素和蛋白质同化激素的重要原料。在中国的薯蓣科植物中,含薯蓣皂苷元在1%以上的有12种,可供工业生产利用的近10种。其中,盾叶薯蓣(Dioscorea zingiberensis C. H. Wright)和穿龙薯蓣(Dioscorea nipponica Makino)根状茎中薯蓣皂苷元含量较高。

山萆 Dioscorea tokoro (引自《中国植物志》)

盾叶薯蓣 Dioscorea zingiberensis (引自《中国植物志》)

1-4. 穿龙薯蓣 Dioscorea nipponica (引自《中国植物志》)

吊罗薯蓣 Dioscorea poilanei Prain & Burkill

引自孙英宝绘图