转危为安的良木:云南藏榄

(地区绝灭 RE;已保育)

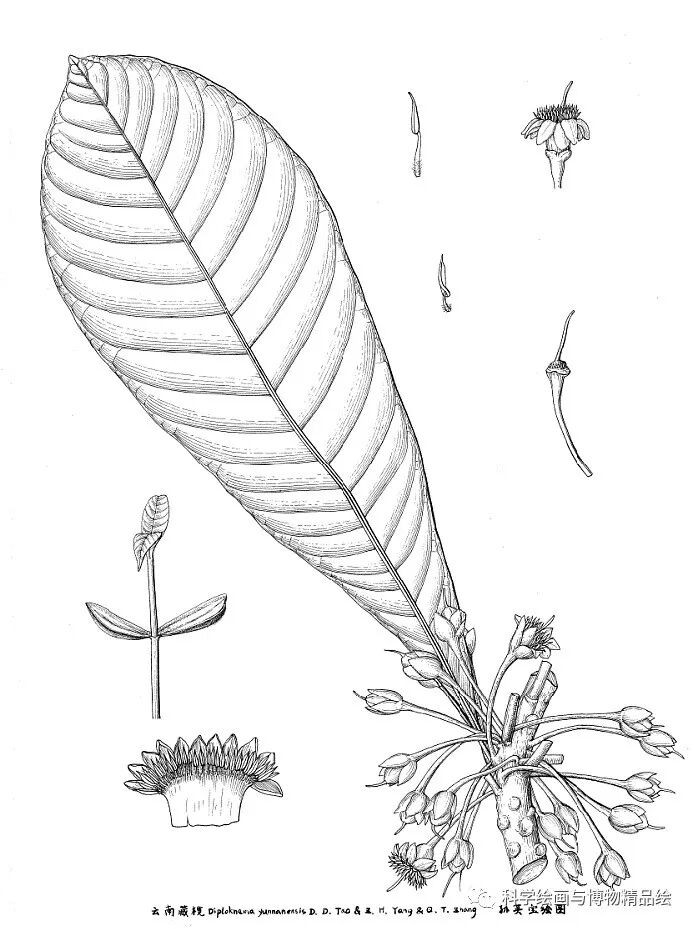

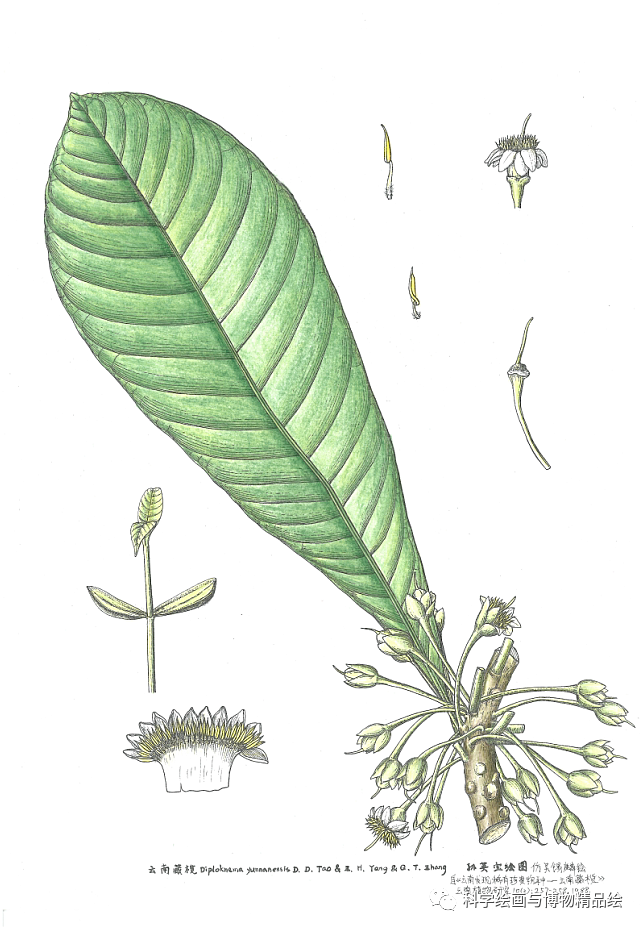

云南藏榄 Diploknema yunnanensis D. D. Tao, Z. H. Yang & Q. T. Zhang

为山榄科藏榄属的乔木,产于云南陇川。该种于1988年发表,模式标本于1985年采自云南德宏傣族景颇族自治州陇川县。长期以来,该种已知野外活体仅存采集模式标本的那1株,相关专家多次到模式产地寻找,均未能发现新的个体。2005年,在德宏傣族景颇族自治州大盈江地区发现 6 株云南藏榄,并将其中3株采取抢救性迁地保育至瑞丽植物园。而后,其野外居群则被破坏,因此2013年被《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》评估为地区绝灭等级(RE)。不过,有关专家推测缅甸北部仍可能分布有该种野生居群。

云南藏榄 Diploknema yunnanensis D. D. Tao, Z. H. Yang & Q. T. Zhang

【仿《云南植物研究》10 (2): 257~258, 1988, 吴锡麟绘图】

1.花序及叶,2. 幼芽,3. 花,4.花冠展开,5~6. 雄蕊,7.雌蕊。

形态特征

株高25~30 米。小枝具柔毛。叶片长圆状倒卵形或披针状倒卵形,长25~55厘米,宽10~17厘米,革质,背面具贴伏柔毛,正面无毛,基部楔形,先端短渐尖,侧脉21~24对,脉上被明显短柔毛;叶柄长2~5 厘米。花序簇生于小枝的顶端,有花16~25 朵,花具香气。花梗长5~6 厘米,密被锈色短柔毛。萼片5或6,黄绿色,卵形,内部的1片萼片通常较小。花冠较大,直径2~2.4 厘米,下垂;裂片12或13,卵状长圆形,长0.8~1厘米,先端圆形或截形,外面无毛而在喉部内面被锈色棉毛。雄蕊极多,通常80~90 枚或更多,花丝长2~3 毫米,具微毛;花药长5~6 毫米,浅棕色,箭形。子房花盘状,密被锈色绒毛,长2~3毫米,具10~12室。花柱长2~2.5厘米。

发现之旅:从野外发现到迁地保护

1985年,植物学家杨增宏、张启泰在云南德宏傣族景颇族自治州陇川县采集到云南藏榄标本。1988年,植物学家陶德定等人以此为模式标本(KUN No. 0036926),正式发表定名。此后数十年,再无人于野外发现云南藏榄,其标本也仅有当初采集的模式标本。

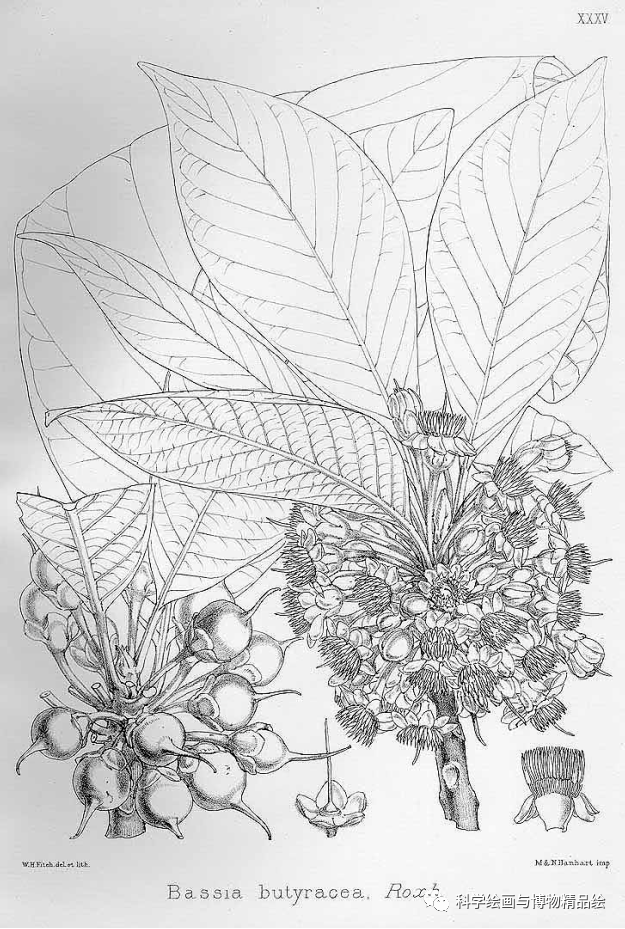

藏榄 Diploknema butyracea(引自网络)

云南藏榄是中国特有的珍稀常绿树种,也是山榄科藏榄属植物中中国唯一有标本凭证的物种。《中国植物志》记载的另一种藏榄属植物藏榄[Diploknema butyracea (Roxb.) Lam],在中国尚未采到标本。因此,云南藏榄对研究中国植物区系具有重要的科研价值。

1997年,中国启动国家重点保护野生植物资源调查,云南藏榄被列为云南省调查的 90 种目标植物之一。令人遗憾的是,经5次调查,只找到它死去的伐桩。云南 90 种目标植物中,有包括云南藏榄在内的 3 种没有找到野外植株。因此,一度推测它或已在野外绝灭。

2005年,西南林业大学杜凡教授带领团队进行德宏傣族景颇族自治州大盈江四级电站环评调查,在电站施工区发现 6 株云南藏榄,并将其中 3 株及时移植到瑞丽珍稀植物园进行迁地保护。当时这 3 株云南藏榄树冠高 2~3米,胸径不到 10 厘米,到 2019 年,其中最大一株高度已达 10 余米,胸径超过30 厘米,它枝繁叶茂并首次开花结果,对其迁地保护获得初步成功。

研究名人——重新发现云南藏榄的植物学家杜凡

杜凡教授像(引自网络)

云南藏榄的关键发现者是西南林业大学教授杜凡,他是云南知名植物分类专家,也是多种极度濒危植物的发现者。 2005 年,杜凡在澜沧江自然保护区邦东大雪山采集到一个报春花科植物新种,经过详细研究,进一步确定其为一个新属:假珍珠菜属(Paralysimachia)。这将世界报春花科植物从原有 22 属增加为 23 属,在报春花科研究中具有重要意义。

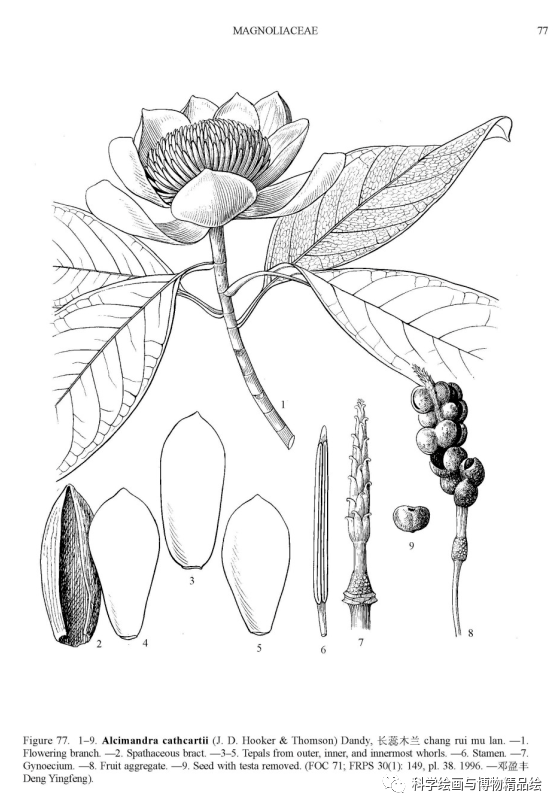

长蕊木兰 Alcimandra cathcartii (引自《Flora of China》邓盈丰绘图)

中华双扇蕨 Dipteris chinensis(引自《中国植物志》冀朝祯绘图)

2011 年,杜凡团队考察南滚河自然保护区,发现珍贵的长蕊木兰[Alcimandra cathcartii (Hook. f. & Thoms.)Dandy]和中华双扇蕨(Dipteris chinensis Christ)。长蕊木兰是国家一级保护植物,也被国际自然保护联盟列为极濒危物种;中华双扇蕨也极度濒危,这也是首次在滇南发现,仅有不到 30 株。

所属类群:南亚名木—藏榄属

根据 Flora of China 最新记载,藏榄属植物约有 10 个种,其中中国特有2种。藏榄属植物以乔木为主,除了藏榄本种之外,其他种类目前在研究上为数不多。本属中最著名的藏榄[Diploknema butyracea(Roxb.)H. J. Lam]分布地点除中国西藏地区外,还包括印度、尼泊尔、不丹等地。

藏榄具有极高的经济价值。用种子提取天然油脂,即著名的藏榄脂(又名基乌里油脂,Chiuri Butter),可治疗风湿痛、扁桃体炎症和糖尿病等,还常被添加到化妆品中。尼泊尔人用其照明和制作肥皂,还用于制作食品及天然酥油。此外,藏榄的果肉甜而多汁,可榨取果汁饮用;树叶适合作饲料;树皮用于染色;花朵是重要的蜜源。印度人认为,用藏榄叶子制成的盘子是神圣的,用来盛放献给神灵的食物。印度植物学奠基人威廉·罗克斯伯勒将藏榄称为“东印度黄油树(East India Butter Tree)”。

由于藏榄的种子含有大量油脂,容易吸引甲虫、蚂蚁等捕食者,自然繁育困难,加之其自然生境逐渐消失,其生存也面临着严重威胁。

云南藏榄 Diploknema yunnanensis D. D. Tao, Z. H. Yang & Q. T. Zhang